Сообщите о загрязнении на реке!

В начале июля вышел новый

ежегодный отчет Росгидромета

ежегодный отчет Росгидромета

В начале июля вышел новый ежегодный отчет Росгидромета - "Обзор состояния и загрязнения окружающей среды за 2024 год". В прошлом году в одной из наших публикаций мы делились результатами изучения аналогичного документа за 2023 год, цитировали его и поэтому решили сравнить данные двух отчётов - прошлогоднего и нынешнего - для того, чтобы понять как меняется ситуация (и меняется ли она) с количеством и уровнем загрязнений, сбрасываемых в наши реки. Интерес этот отнюдь не праздный - совсем недавно, например, в стране подводили итоги федерального проекта "Оздоровление Волги", многие предприятия усовершенствовали свои технологии водопотребления, другие предприятия, в силу увеличения объемов выпускаемой ими продукции, наоборот, должны были увеличить свою нагрузку на экосистемы рек, воду из которых они используют для достижения своих производственных результатов.

Сразу оговоримся, что сеть наблюдений Росгидромета, на основании данных которых был и составлен Обзор, очень редкая как в пространстве, так и во времени. В различных гидрографических справочниках указано, что по территории России протекают более 2,5 миллионов рек. В Обзоре Росгидромета честно написано, что:

... наблюдениями за загрязнением поверхностных вод суши по гидрохимическим показателям охвачены 1186 водных объекта (из них 1034 водотоков и 152 водоёма). В 2024 г. на 76 водных объектах (из них 63 водотоков и 13 водоемов) наблюдения были временно приостановлены.

К этому следует добавить, что существующий сегодня регламент проведения наблюдений за качеством воды на сети Росгидромета таков, что измерения параметров загрязнения водных объектов проводятся в среднем один раз в две недели. Это обусловлено многими причинами, в том числе и действующими по сей день процедурами отбора проб воды и последующего проведения лабораторных анализов этих проб. При такой частоте проведения измерений вряд ли возможно зафиксировать все случаи локальных и региональных сбросов загрязнений, которые могут произойти МЕЖДУ датами производства наблюдений (раз в две недели).

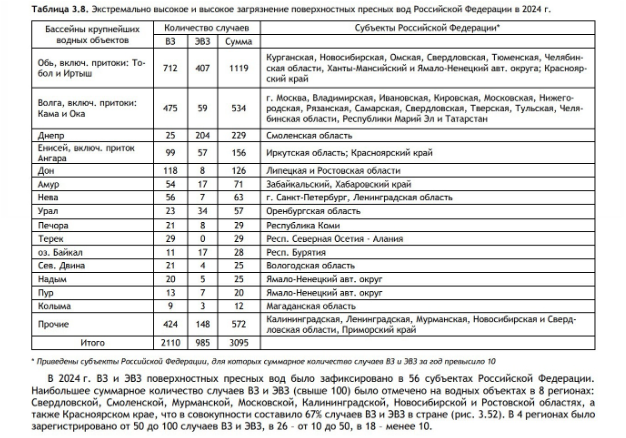

Но даже по этим данным можно судить о том, что суммарное количество случаев экстремально высокого и (просто) высокого загрязнения поверхностных вод увеличилось в 2024 году более чем на 10%. И эти цифры в абсолютном выражении по-прежнему огромны:

Сразу оговоримся, что сеть наблюдений Росгидромета, на основании данных которых был и составлен Обзор, очень редкая как в пространстве, так и во времени. В различных гидрографических справочниках указано, что по территории России протекают более 2,5 миллионов рек. В Обзоре Росгидромета честно написано, что:

... наблюдениями за загрязнением поверхностных вод суши по гидрохимическим показателям охвачены 1186 водных объекта (из них 1034 водотоков и 152 водоёма). В 2024 г. на 76 водных объектах (из них 63 водотоков и 13 водоемов) наблюдения были временно приостановлены.

К этому следует добавить, что существующий сегодня регламент проведения наблюдений за качеством воды на сети Росгидромета таков, что измерения параметров загрязнения водных объектов проводятся в среднем один раз в две недели. Это обусловлено многими причинами, в том числе и действующими по сей день процедурами отбора проб воды и последующего проведения лабораторных анализов этих проб. При такой частоте проведения измерений вряд ли возможно зафиксировать все случаи локальных и региональных сбросов загрязнений, которые могут произойти МЕЖДУ датами производства наблюдений (раз в две недели).

Но даже по этим данным можно судить о том, что суммарное количество случаев экстремально высокого и (просто) высокого загрязнения поверхностных вод увеличилось в 2024 году более чем на 10%. И эти цифры в абсолютном выражении по-прежнему огромны:

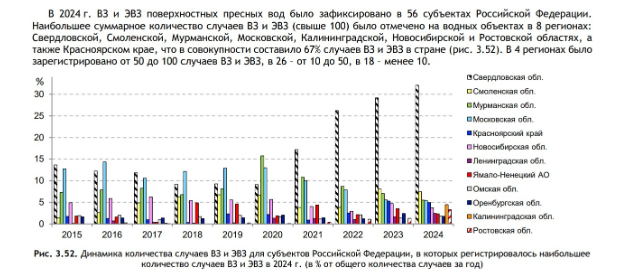

Приведенные данные по распределению количества значимых ("тяжелых") выбросов загрязнений по субъектам федерации тоже заслуживает внимания: уверенное "лидерство" Свердловской области в 2022-2024 гг. наверняка обусловлено изменением структуры экономики региона в указанный период и переходом работы его промышленных предприятий на интенсивный график работы:

При этом не отмечается каких-либо существенных изменений в распределении видов загрязняющих веществ - общее соотношение соединений марганца, меди и цинка, нитритного азота, а также дефицита растворенного в воде кислорода до 3 мг/л и увеличение биохимического потребления кислорода (БПК5) до 10 мг/л в течение 10 последних лет примерно сохраняется. Тревогу вызывает тот факт, что ... доля загрязнения тяжелыми металлами (Mn, Zn, Cu, Ni, Fe, Mo, Hg)

составила 52% от общего числа случаев ВЗ и ЭВЗ.

составила 52% от общего числа случаев ВЗ и ЭВЗ.

В целом, конечно же, всё объяснимо. Не так давно мы писали о том, что реструктуризация национальной экономики и смена отраслевых приоритетов возможно отодвигают куда-то на условный "второй план" ставшие, видимо, менее актуальными экологические вопросы рационального и устойчивого планирования государственной экономики и ведения экологически-ответственного бизнеса. Здесь же мы просто подкрепили наши предположения данными наблюдений, пусть и, на наш взгляд, не совсем репрезентативными (см. выше). Остается только догадываться какое количество выбросов загрязнений произошло между датами наблюдений или, например, на тех реках, которые в 2024 году не были "охвачены" этими наблюдениями.

Что касается непрерывного мониторинга загрязнений водных объектов, то тема эта уже совсем не нова. Уже давно существуют автономные станции наблюдений за качеством воды в природных водных объектах, себестоимость их установки и эксплуатации вполне сравнима с затратами на проведение лабораторных анализов проб воды "вручную", а качество получаемых данных несоизмеримо выше, поскольку данные - непрерывные. Простой пример применения такого рода устройств с вполне понятной целью - здесь.

Что касается непрерывного мониторинга загрязнений водных объектов, то тема эта уже совсем не нова. Уже давно существуют автономные станции наблюдений за качеством воды в природных водных объектах, себестоимость их установки и эксплуатации вполне сравнима с затратами на проведение лабораторных анализов проб воды "вручную", а качество получаемых данных несоизмеримо выше, поскольку данные - непрерывные. Простой пример применения такого рода устройств с вполне понятной целью - здесь.

Внимательное изучение "Обзора состояния и загрязнения окружающей среды за 2024 год" даёт возможность сделать, тем не менее, много интересных и разных выводов. Кстати, в этом году большое внимание (и место) в Обзоре отдано анализу состояния экосистемы Байкала. Мы хотели бы предположить, что сделано это не в контексте принимаемых сегодня законопроектов о разрешении радикальных глубоких вмешательств в экосистему особо охраняемой байкальской природной территории, тем более что в обзоре довольно детально рассматриваются типы и виды антропогенного воздействия на Байкал, которые уже сегодня, до начала "освоения" ООПТ, вызывают немалые опасения.

Мы считаем, что даже в сложные времена, при современном уровне индустриализации и техногенного воздействия на окружающую среду проигнорировать темы отклика экосистем на "напористые" действия "хозяйствующего" человечества уже просто не получится. Мы также считаем, что "системы диагностики заболеваний" (или сбора и обработки данных о состоянии) водных объектов нашей страны должны быть тоже современными и адекватными тому масштабу воздействия на экосистемы водных объектов, которому они подвергаются сегодня, тем более что тенденции к уменьшению уровня такого воздействия пока не прослеживается. Современная система сбора и обработки полных данных мониторинга состояния водных объектов объективно поможет в определении истинного "масштаба бедствия" и даст возможность предпринять правильные и, опять же, объективные действия по "неусугублению" существующей сложной экологической ситуации и, возможно, её профессиональному исправлению.

Мы считаем, что даже в сложные времена, при современном уровне индустриализации и техногенного воздействия на окружающую среду проигнорировать темы отклика экосистем на "напористые" действия "хозяйствующего" человечества уже просто не получится. Мы также считаем, что "системы диагностики заболеваний" (или сбора и обработки данных о состоянии) водных объектов нашей страны должны быть тоже современными и адекватными тому масштабу воздействия на экосистемы водных объектов, которому они подвергаются сегодня, тем более что тенденции к уменьшению уровня такого воздействия пока не прослеживается. Современная система сбора и обработки полных данных мониторинга состояния водных объектов объективно поможет в определении истинного "масштаба бедствия" и даст возможность предпринять правильные и, опять же, объективные действия по "неусугублению" существующей сложной экологической ситуации и, возможно, её профессиональному исправлению.